�@

�@�@

�o����w��ɎQ������鎞�ɕ֗��ȗ��فE�z�e�������ł��B

�������A�w��̎��͂�������Əh���{�݂��ē�����Ă��܂��ˁH

|

�����҂̓Ƃ茾�@ |

| �g�b�v�y�[�W�ɖ߂�܂��B |

|

|

| �@���̌�����A�����A�����Ď��u�`�Ŏv��������A���������������Ă��������Ǝv���܂��B�@ |

�@�P�F�J���}���Q �@���N�A�~�̋G�߂ɂȂ�Ǝ��͊y���݂ɂ��Ă��鎖������܂��B �@�e���r�Ȃǖw�nj��Ȃ������A���̎����͓V�C�\��̎������K���ɂȂ��ăe���r��ʂ�H������悤�Ɍ��l�߂Ă��܂��B �@���āA���̋L���̖{��ɓ��肽���Ǝv���܂��B�@ �@����́A�n����ő�̋C�ی��ۂ��A���̊؍��̍ϏB�����ӁA���ɓ쓌�����t�߂ɋN����̂ł��B �@������J���}���Q���ł��B �@���N�̕�ꂩ�痂�N�̎O�������܂ŁA�ǂ��ϑ������̂ł����A����͌����Ƃ��Ă����̂��A�������邱�Ƃ��o���Ȃ����āA�c�O�Ɏv���Ă���̂ł��B �@�J���}���Q�͕����w�A���ɗ��̗͊w�̐��E�ŗL���ȕ������ۂŁA�H�w�̐��E�ł͋C�̂�t�̗̂����̌v���ȂǂɎg���ċ��܂����A���̌������s���Ă��܂��B �@�����ꎞ���A���̃J���}���Q�̌�����v���Ă���܂����B

�@�J���}���Q�i�J���}�������j�܂��̓J���}���Q��i�J���}��������j�́A����̂Ȃ��ɏ�Q����u�����Ƃ��A�܂��͗��̒��Ōő̂������Ƃ��ɂ��̌���Ɍ��݂ɂł���Q�̗�̂��Ƃ������B�n���K���[�l�̗��̗͊w�҃Z�I�h�A�E�t�H���E�J���}���Ɉ���ł���B ���ʌv�ւ̉��p

�F �C�ی��ۂɂ�����J���}���Q

�F �^�R�}������Ƃ̊֘A�F �@�ȏ�̗l�ɍH�w�n�̊w��ł́A�@�B�H�w�⌚�z�w��ł��A�r���⋴���Ȃǂ̕���\�h��k���h�~�̂��߂ɁA�J���}���Q����������Ă��܂��B �@�J���~���Ă��鎞�Ȃǂ̃h���C�u���ɁA�g���b�N�Ȃǂ̌��𑖂��Ă��鎞�ɁA�����グ��ꂽ���H�̓����𒍎����Ă݂ĉ������B �b�x�� �@�؍��̍ϏB���́A���̓��̎��ӂɋN���錻�ۂⓇ���̂̓�������A����A�\���グ�܂����悤�ɕ����n�̍��ۊw��Ȃǂ�����̂ŁA�Ȃ��Ȃ������[�������Ǝv���Ă��܂��B |

�@�Q�F�ӂƎv���t������ �@����A�J���}���Q�i�J���}���Q��j�̎��������܂������A����Ɋւ��āB �@�Ńn��������A�p���������Ĉ��Q���̏��R�܂ōs���ė����̂ł����A�A��̍����ŋ����̂��߂Ɏ����̎Ԃ����]���邩�Ǝv���������ł��B �@���̘b���v���o���āA�J���}���Q�̋L���̂��Ƃɂ��Ă�����x�l���Ă݂܂����B �@����́A���̋L���̒��ł��G��܂����l�ɁA�g���b�N�̌���ɔ�������J���}���Q�̔����ɂ��ԑ̗̂h��ɑ���e���ƁA���ɉe��������Ƃ�����A���̑���ǂ̂悤�ɂ���Ă��邩��m�肽���̂ł��B �@���͂��̃V�~�����[�V������������ł��Ȃ��A�v�Z�����Ă���܂��A�g���b�N�̕��`��➑̂̓J���}���Q�����₷���Ǝv���܂����A���ɂ���➑̂̌ŗL�U�����ƁA�J���}���Q�����ɂ��U���Ƃ����U�������ɁA�傫�ȗh�ꂪ�ԑ̂ɉ����̂Ŗ������ƍl���Ă���܂��B �@�ň��̏ꍇ�A�n���h���������Ƃ��A�ԑ̂̓]�|���N����̂ł͖������ƍl���Ă���܂��B �@�ȏ�̗l�ȋ^��ƍD��S�������܂����B �@ |

| �@�R�F��̂ɍu�`�ŏK������ �i�C�t�G�b�W���ۂ̘b �@�y���̂̍��ɁA�����H�w�̓d�g�`�����_��������ꂽ�Ƃ��̍u�`�̈ꕔ����ł��B �@���̂悤�ȉ�܌��ۂ��u�R�x��܁v�Ɖ]���A����̘b�̗l�ɎR�z���ŒʐM���\�ɂȂ鎖���N���܂��B �@���M�_�������M�_������A���̎R�������ʂ���ꍇ�i��������ʂ������Ɖ]���܂��j�A���M�_�|�R���|��M�_�̊Ԃ̌o�H�́A�قƂ�ǎ��R��ԓ`���Ƃ݂Ȃ��܂��B |

| �@�S�FEME�ʐM Earth-Moon-Earth(EME)�i�A�[�X���[���A�[�X�j�Ό��ʔ��˒ʐM�iEME�ʐM�j �@�n����̗��ꂽ�����Ǔ��m���A���݂��Ɏw�����A���e�i���A�n�����牝����V�T���L�����[�g�����ꂽ���ʂɑ��Č����ēd�g�𑗐M���A���̔��˔g����M���鎖�Ɉ˂��āA�ʐM������������ʐM������@�ł��B �@ ���i�̕���ɑg�ݍ��킹���w�����A���e�i���o�̖͂����@�A�����Č��̌��]�O����ǔ��o����A���e�i�w�����u�Ȃǂ��K�v�ŁA���z�̌o��Ɩ����H�w�����łȂ��A�V���w�̋O���v�Z���o����K�v�������āA�Ȃ��Ȃ��������s���Ȃ��ʐM���@�ł��B �@���͍��܂ŁA�R�x���˒ʐM����������������܂���̂ŁA��L�̒ʐM��i�ɋ������L��܂����B �@�R�x�ʐM�́A���˖ʂ������Ȃ��R�̂ł��̂ŁA���̕����ɂ����w�����A���e�i��������A���ʂ������ȏ�̒ʐM���o���鎖���L��܂��B �@���[�e�[�^�[�����L��A����Ӗ��ŊȒP�ȒʐM��i�ł��B �@�������A�O�q�̗l�Ɍ��͒n���̎�������]���Ă����ŁA���ԂƋ��ɋ�ԍ��W���ω����Ă����܂��B �@���ׂ̈ɁA�����p�����łȂ��A�p������o���郍�[�e�[�^�[���K�v�ɂȂ�A���̌��]�ɍ��킹�Ēǔ��o���鐧�䑕�u���K�v�ł��B �@���̗l�ɁA�P�ɐV���ȒʐM��i����ɓ���悤�Ƃ���ƁA��啪��ȊO�̒m�����K�v�ƂȂ�A���̒m�����K�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�������A�����͂���Ă݂����ʐM��i���Ǝv���Ă��܂��B���j�I�Ɍ���ƁA���܂ő����̎������Ȃ���āA���̃f�[�^������Β����ɂł������o����̂ł����A��͂蔒���̏�Ԃ��玎�s���낵�Ď�������̂��ʔ����Ǝv���Ă��܂��B �@ |

| �@�T�F���˒ʐM�ɂ��� �@�d�l�d�ʐM�i���ʔ��˒ʐM�j�ɐG��܂������A���������A���N�O�ɖ����k�����̎����Ŕ��˒ʐM�������������L�����̂��v���o���܂����B �@����͍L��ȕ~�n�ɍ݂鋐��ȃv�����g���ŁA����M����e��f�[�^�̓`�����������Ă��鎞�ɁA�����k���������̎����Ɋ܂߂Ă����̂ł��B�ܘ_�̎��A����ȉƒ�p�����k�����̋@��ł͒ʐM�s�\�ł��̂ŁA�Ɩ��p�̋@���V���ɍw�����A�����Ɏg�p���܂����B �@�v�����g���ł̎����ł��̂ŁA�{���̒��ڔg�����łȂ��A���˔g�܂Ŏ�M���Ă��܂��܂��B �@�܂��`���o�H�̓r���ɑ傫�Ȑݔ����݂�ꍇ�́A���p�ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����k�����Ɏg���Ă���d�g�̎��g���������̂ŁA���̓`�������͌��ɋ߂��A���̉A�ɂȂ��������ɂ͐M���g�����B���Ȃ��̂ł��B �@�����ŁA����̒��p�ݔ���ݒu����̂��\�Z�I�ɕs�\�������̂ŁA���͂ӂƎ�������܂����B �@����ƁA���̊�Ƃ̑傫�ȋ������̉~����̍\�������݂�ł͂Ȃ��ł����B �@�����ŁA���͗����̍����w�����A���e�i�����̋������̉~����̍\�����̕����Ɍ����āA��M�_�̎�M���u���w�����A���e�i�ɕύX���A���̋������̉~����̍\�����ɃA���e�i�������Ď������܂����B �@�z���ʂ�̓d�E���x�̋����M���g����M�o���鎖�����؏o���܂����B �@�������A����͕~�n�O�ɐM���g�𑗐M���A���̔��˔g����M����̂ŁA����̐l�Ԃ���F���������̂ł��B �@�����ŕ~�n���̑��̓K���ȍ\������T�����ɂȂ�܂����B �@���̗l�ɁA���˔g����肭�g�����ɂ���āA���p�ݔ������Ȃ����鎖�A�܂����˂ł���悤�ȍ\�����������ꍇ�͔��˔�K���ȉӏ��ɐݒu���鎖�ŁA���l�Ȍ��ʂ������܂��B �@�ʏ�̒ʐM�ł͌����Ă��锽�˔g�ł����A���̗l�ɗL���Ȏg�������o����̂��A�ʔ����Ǝv���Ă��܂��B �@ |

| �@�U�F�X�|���f�B�b�N�d�w���˒ʐM�̊y���� �@�����̂悤�ɉ����̓��ɂ́A�C�ɂȂ錻�ۂ��N���鎞���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B �@����͓d�g�ُ̈�`���A�ʏ�ł͓͂��Ȃ��n����̒n��ɁA�d�g�����B���鎖�ł��B �@���̐����ł́A�M�ߐ����^����������������邩���m��܂���̂ŁA���L�������������B �X�|���f�B�b�N�d�w�Ƃ́F �@�X�|���f�B�b�N�d�w�i�ds�w�A���̂d�X�|�܂��͂ds�A�p��FSporadic �d

lay�dr�j�Ƃ́A�t����Ă���ɂ����āA��ɒ��ԂɁA����P�O�O�����t�߂ɋǒn�I�ɓ˔��I�isporadic�j�ɔ�������d���w�ł���B�ʏ́u�d�X�|�v�ƌĂ��B �������̏� �����̌X�� �@���A�����猩���������Ă���ƁA���̗l�Ȏ����v���o���܂����B �@���̗l�ɑΗ����ȊO�ɂ��A�d���w�ŐF��Ȍ��ۂ��N���Ă��܂����A�������s���Ȃ��Ǝv���܂����A�F�l�͔@���ł��傤���H |

| �@�V�F���̌����̈Č��G���o��Q�҂̎��o�⏕�@��ɂ��� �@�����̖����V���̓d�q�łł��̗l�ȋL�����݂�܂����B �@�������f�ڒv���܂��B �@���o��Q�҂��w�z�[������]��������A�d�ԂɐڐG���Ď����������̂��X�S�N���猻�݂܂ł̂P�T�N�ԂŁA�S���ŏ��Ȃ��Ƃ��R�T���������Ă������Ƃ��A�u�������o��Q�ҋ���v�i�I�R����j�̒����ŕ��������B�������S���̂͂P�W���B�S�ӂ̐l���g�����̂Ȃ����h�ɗႦ��w�z�[���̊댯������������ɂȂ����B �@���������@�팤���̈�̈Č����A�u���o��Q�҂̎��o�⏕�@���v�Ȃ̂ł����A���鍑��w�̑�w�@����������]�����ꂽ���̎�@�Z�p��p����A���̗l�Ȏ����h���锤�ł��B |

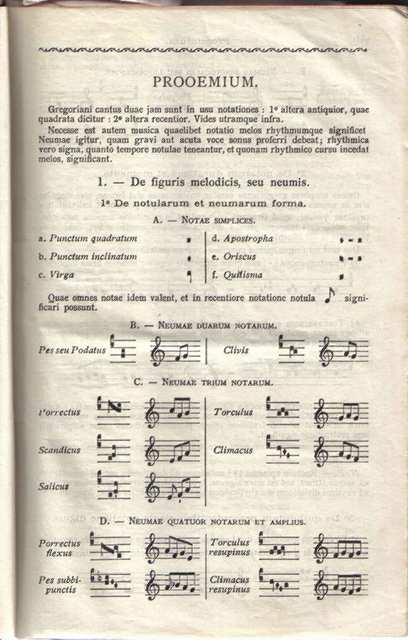

�@�W�F���̌����̃��C�t�e�[�}�̈�i�l�E�}���̌����j �@���̎ʐ^�́u���[�x���E�E�Y�A���X�@�~�T�E�G�b�c�E�I�t�B�b�V�@�v���E�h�~�j�V�X�E�G�b�c�E�t�F�X�e�B�X�i���`���Ɛ������ہ@���j�Əj���̂��߂̑S�ĂɎg����{�j�v�Ɖ]���y���̖{�̍ŏ��̃y�[�W�ł��B �@���̎ʐ^�́u���[�x���E�E�Y�A���X�@�~�T�E�G�b�c�E�I�t�B�b�V�@�v���E�h�~�j�V�X�E�G�b�c�E�t�F�X�e�B�X�i���`���Ɛ������ہ@���j�Əj���̂��߂̑S�ĂɎg����{�j�v�Ɖ]���y���̖{�̍ŏ��̃y�[�W�ł��B�@�ȑO�A�����G�ꂽ��������Ǝv���܂����A���̐��U�̌����e�[�}�̈���A���̃l�E�}���̉�ǂł��B�ŋ߂͑��̌����ɖZ�����āA�S�����Ă��Ȃ��̂�����ł����A�����͋C���]���ׂ̈ɁA�y�����J���Ă��܂����B �@����ŁA�F�l�ɂ͂������������Ǝv���܂����A�̂̃��[���b�p�̊y���́A���̗l�Ȋy�����݂����̂��ƒm���đՂ������A�Љ���đՂ��܂��B �@���̊y���Ɋւ��Ă͈ꉞ�A���ꂾ�낤�Ɖ]���̏��@�͊m������Ă���̂ł����A�{���ɊԈႢ�������̂��Ɖ]��ꂽ��A�����ҒB�͐�ɊԈ���Ă��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B �@���̊y���̓o���b�N���Ɏg���Ȃ��Ȃ�A���̌�ɃN���b�V�N�̃����f���X�]�[�����ނ̍�i�ŁA���̃l�E�}���ŏ����ꂽ�������A�ʑt�ቹ�̃p�[�g�ŁA�g���Ă��Ă��ꂽ������A���̊y���̉�ǂ�������x�i�o�܂��݂�܂��B �@�����A���m�t�H�j�[�i�P�������K�j����|���t�H�j�[�i���������K�j�ւ̐��m���y�̔��W�̒��ŏ����Ă������y���Ȃ̂ŁA���݂��̉�ǂ��A�h�C�c�ƃt�����X�̓�J���ł̌������������Ă��܂��B �@�����A���͂Ȃ��炻�̌����̎菕�����������A���Z���̍��ɁA���̎ʐ^�̊y������ɓ���āA������i�߂Ă��܂��B��ԉ��ɂP�X�T�P�ƍ݂�܂����A�P�X�T�P�N�Ɉ�����ꂽ�y���ł��B����̖{�ŁA���̌������U�������݂�܂����A�N�����o���Ă��܂��̂ŁA�{���{���{���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B����������ɐ��ɏo���y���ł��̂ŁE�E�E�E���ē��R�Ȃ̂����m��܂���B �@������Ă��錾��̓��e����ŁA���e����͎O��ލ݂�܂��B���̈�͋���e����A�M�����e����A���O���e����̎O��ލ݂�܂��āA���ꂼ�ꂪ�����ɁA�܂��݂镔���ł͐�ΓI�Ɉ���Ă���ӏ�������܂��B���݂ɂ��̖{�͋���e����ŏ�����Ă��܂��B�M�����e����́A�w���ȂǂɌ��ݎg���邾���ŁA�P��݂̂̎g�p�ƂȂ��Ă���܂��B�C�^���A�ꂪ���O���e���ꂩ��o�����̂ł����A���̋���e���ꂩ��C�^���A�������ƁA�S�R���������Ɍ����܂��B �@�܂��͓��������i�C���g���C�g�X�j����E�E�E�B �@���̎��́A�ܐ����Ƃ��̃l�E�}���i�l�����j�̑Ώۂɂ������������đՂ������Ǝv���܂��B �@  �@�啪�O�ɁA���̃l�E�}���̔��W�̉ߒ����A�Ꭶ�������ɏЉ�������L��܂����B�l���Ă݂�Ζ����ꒃ�Ȑ�����v�������̂��Ɣ��Ȃ�v���Ă���܂��B �@�啪�O�ɁA���̃l�E�}���̔��W�̉ߒ����A�Ꭶ�������ɏЉ�������L��܂����B�l���Ă݂�Ζ����ꒃ�Ȑ�����v�������̂��Ɣ��Ȃ�v���Ă���܂��B

�@�ʐ^�i�R�s�[�j�̏ォ��O���̈�̕����ɉ����̎�ނ��f�ڂ���Ă��܂��B �@�ʐ^�i�R�s�[�j�̒����ɂ́A�l�E�}������A�����ꂽ�i�l�E�}�j�ꍇ�̖��̂Ǝ�ނ��q�ׂ��Ă��܂��B �@���̉��̎O�A�̉����i�O���l�E�}�j�̖��̂Ǝ�ނ́G �@���ɁA�l�A�̉����i�l���l�E�}�j�ł����A�����܂łő�̂̎����������Ē������Ǝv���܂��B �@�ȏオ�A���̃y�[�W�̊ȒP�Ȑ����ɂȂ�܂��B �@���̗l�ɁA�l�E�}���͌ܐ����ɕϊ��͏o����̂ł����A�j���A���X�����m�ɕ\���o�����A��͂胂�m�t�H�j�[���y���̂����Ȃǂ́A�l�E�}���̕����̂��Ղ��Ǝv���܂��B�@ |

|

�@�F�l�̓l�E�}���ɂ��Ă����m�ł����H �@���y��w�ȂǂŐ��m���y�j�𗚏C�Ȃ��������͂����m���Ǝv���܂����A�O�̂��߂ɐ����������Ē����܂��B �@���āA�|���t�H�j�[�͂�������̕��ɔC���āA���̓��m�t�H�j�[�̃l�E�}���Ɍ����Ă��b��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B �@�Ƃ肠�����Ayoutube�ł��̃l�E�}�����ǂ̂悤�Ȋy���ŁA�ǂ̂悤�ɉ̂��Ă��邩���������������B �@���̃f�[�^�̓l�E�}���Ɖ̏��Ƃ����A���^�C���ʼnf���Ă��܂��̂ŁA����Ղ��Ǝv���܂��B �@�܂����[���b�p�Ɍ��݂̂悤�ȃn�[���j�[���������y�Ȃ��o����O�́A���̂悤�ȉ̂��̂��Ă���܂����B���̗l�q���v�������ׂȂ��炨�����������B �@���̊y�������̃l�E�}���ł��B |

|

�@�O�����グ���ȂŁA�l�E�}���ŏ����ꂽ�uVictimae�@Paschali�@Laudes�i�r�N�e�B���@�p�X�J���@���E�f�X�F����_�̎q�r�v���Ayoutube�Ŗ����Ǝv���Ȃ��猟�����Ă݂܂����B

Victimae�@Paschali�@Laudes Victimae�@Paschali�@Laudes �@����ɂ��ƁA����Victimae�@Paschali�@Laudes�����l�b�T���X���ɍŏ����|���t�H�j�[�i���������K�j�Ƃ��āA�ʑt�ቹ�̃p�[�g�Ŏg��ꂽ�Ɖ]���Ă��܂��B�܂����̋Ȃ����^�͌��n�I�ȃV�����\������̃����f�B�Ŗ������Ƃ��]���Ă��܂��B |

|

�@������l�E�}���̊y���Œ��S�I�Ɏg���郉�e����ɂ��Đ�����v���܂��B �@���e����́A��X���{�l�̊����ɑ�������悤�Ȍ���ŁA�����������ɑ������X�����������ǂ݂ƌP�ǂ݂����Ă���悤�ɁA���[���b�p�����ł��g�p����Ă��܂����B �@�ȉ��Ƀ��e����Ƃ���ɑΉ�����p��������L���܂��B ���e����F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �p��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��@ Tabella Festorum Mobilium

�@�ȏ�̂悤�ɁA���[���b�p�e���̓��e���ꕶ�����ŁA�e���̖������Ƃ̃o�����X�̏�ŁA�����B�̕�����z���グ�Ă���܂��B �@�l�E�}�������m���y�̊�b�Ƃ��āA��L�̂悤�ȉ��y��b�Ƃ��Ă̏d�v�Ȗ����������Ă��܂������A�o���b�N���ȍ~����Ɏg���Ȃ��Ȃ�A���݂Ɏ����Ă��܂��B

�@�\���̓n���[�E�B���E�E�E�E�B�u���҂̓��v�̓T�炪�L�錎�ł��ˁH �@���̎ʐ^�͎��̃l�E�}���̊y���� |

|

�@�����̓l�E�}���ŏ����ꂽ�u�O���S���I���́v�̑O�ɑ��݂��Ă������[�J���Ȑ��������Љ�o����ƍl���Ă���܂����B �@������A���u���V�I���������T���x�����ł��B �@�A���u���V�I�����̓C�^���A�̃~���m�ʼn̂��Ă������̂ŁA�O���I�����甭�����n�߂ĂS���I�ɂ͂��̖����~���m�i���̖�����t����ꂽ�Ɖ]�����j������܂��B �@���T���x���̂̓X�y�C���̂����ꕔ�łU���I������̂�ꑱ���ċ��܂����B

�@�����J�g���b�N�i�Ղ��̂��Ă��܂����A�������̏��@���Ⴂ�܂��B���C�Â��ɂȂ��܂����H Requiem aeternam dona eis

Domine�i���Տ��j �Ō�̋Ȃ͐�����̊K�i��o�鎞�ɉ̂���̂ŁA�u���K���v�Ɖ]���܂��B���̉̂��Y��Ȑ����Ȃ̂ŁA�����ǂ��̂��Ă���̂ł��B �@���̎ʐ^�͎��̃l�E�}���̊y���ł��B�@ |

|

�@�����ňꑧ����܂��H �@���L�̓E�B�L�y�f�B�A�i�t���[�S�Ȏ��T�j���̈��p�ł��B �@1803�N�A�{�C�����C���@�����L������邱�ƂɂȂ�A�������s��ꂽ�B �@�Ȃ��A�l�E�}�����c���Ă���̂ɂ��Ă͕ʂ̎ʖ{�Ȃǂ���l�E�}�����鎎�݂��������Ȃ���Ă���ACD�������[�X����Ă���B �@�����܂ł��J���~�i�E�u���[�i�̐����̈��p�ł��B

�@ |

|

�@�O��Љ���Ē������u�J���~�i�E�u���[�i�v�͔@���ł������H

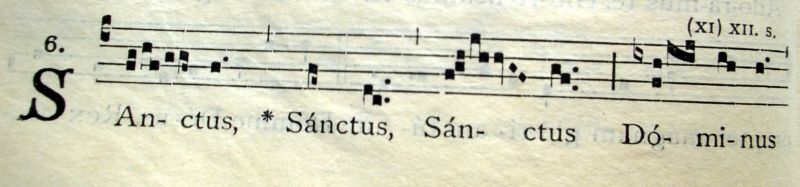

�@����́A���T���N�g�X���Љ���Ē����܂��B Sanctus,Sanctus,Sanctus Dominus Deus

Sabaoth. �@�����ŁA�C���t���ꂽ��������������Ǝv���܂��B �Ⴆ�A�K�N�iRosa�j�̌���ω������L�Ɏ����܂��B �@��L�̂悤�ɁA������ω����ďo����`���i(casus)�Ɖ]���܂��B�����A���{��̃e�j���n�̑��������ω��ŕ\���Ă���킯�ł��B �@����ł́A���T���N�g�X���������������B |

|

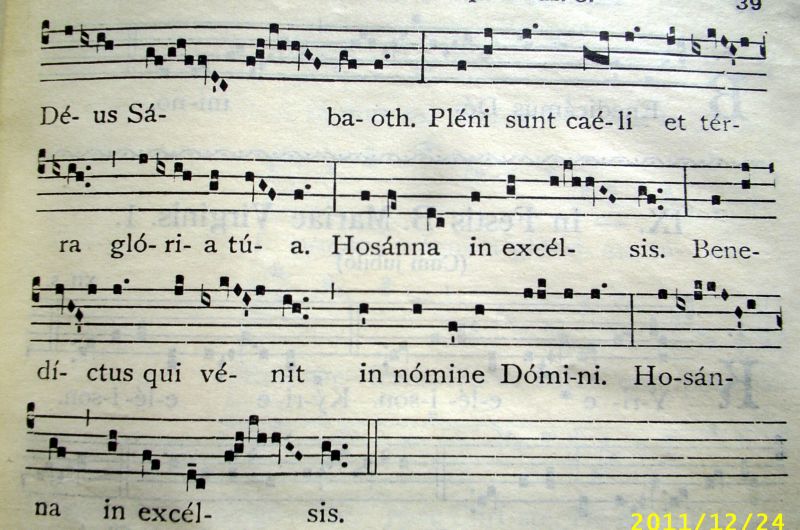

�@���č���́A�O��ɑ����ă~�T�Ȃł̓|�s�����[�ȃT���N�g�X�̋Ȃ��đՂ������Ǝv���܂��B Sanctus,Sanctus,Sanctus Dominus Deus

Sabaoth. �@�攪�̓T��̌ŗL���̂́u�V�g�~�T�v�ƌĂ�A�ʏ�̃~�T�ʼn̂���Ȃł��B

�@����ł͑攪�T���N�g�X���������������B |

|

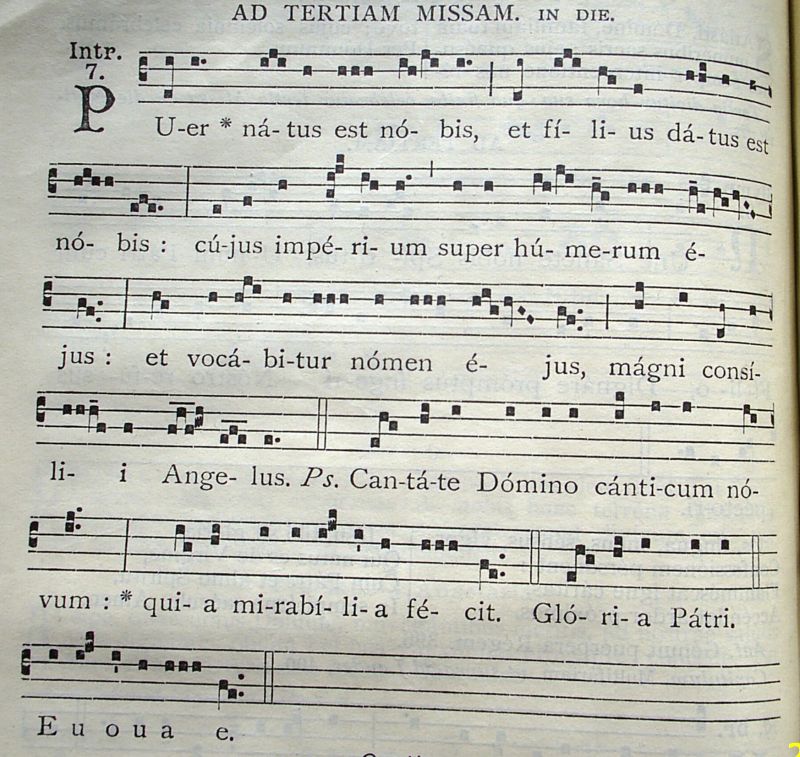

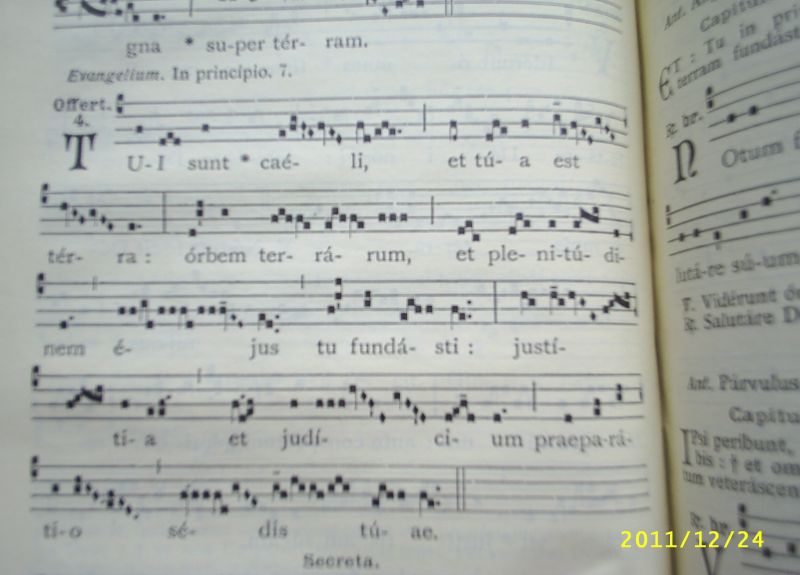

���āA�P�P���Q�W������N���X�}�X���}����ҍ~�߂ɓ���܂����B In Nativitate Domini Nostri

�@Jesu Chrisiti ad Primam Missam

in Nocte.

���̌�A�h���������A��肪�J��Ԃ���܂��B �J�g���b�N����ł́A�N���X�}�X�E�~�T���́A�N���X�}�X�C�u�̐^�钆�̂O��������~�T���A�����Q�T���̖閾���O�ɑ��~�T���A�����ČߑO���ɑ�O�~�T������s���Ă��܂����B �i���i���@���A��i�����܂ށj�́A�~�g������A�X�[�^���̏�ɃA���o�𒅂Ă��܂��B ���̋Ȃ͌l�I�ɂƂĂ��D���ȋȂȂ̂ŁA�����̑��������œ��D�ɐZ����Ȃ���ǂ��̂��Ă��܂��B �ł́A���L�̃����N���N���b�N����Ă������������B����͉摜�Ńl�E�}�����\������Ă��܂��̂ŁA���̃l�E�}���͂��x�݂�Ղ��܂��B

|

����y���������H���Ă��鐹�O���S���I�̉Ɛ��̑��ɂ��A �V���[�Y��1�e�B���{�ł̃O���S���I���̌����̑��l�ҁA �����ǗY���w�������A�~�a�Ղʼn̂���4�̃~�T�Ȃ����^�B �����[�X�������獂���]�����^���B �@ |

�@�@�ꖇ�ڂ̂b�c�ɍ~�a�Ղ̃O���S���I���̂������Ă��܂��B �@ |

|

���āA�m���r���Ƃ��Ă�����A�̐S�̃N���X�}�X�E�~�T���ς�ł����Ɖ]�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B

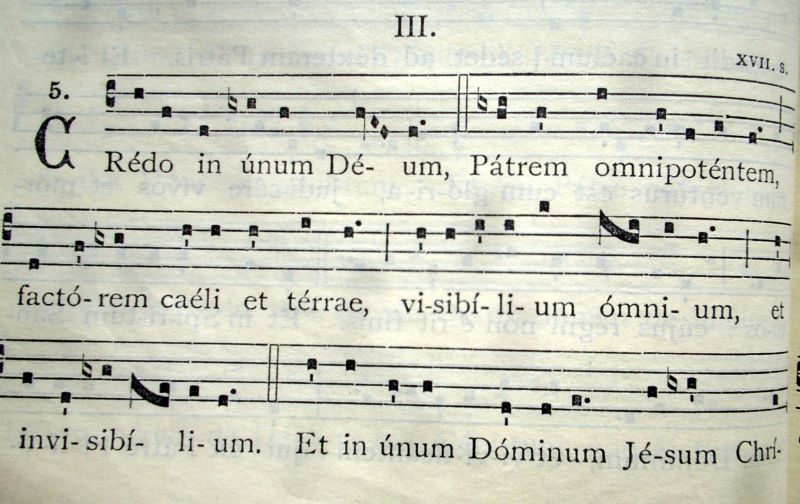

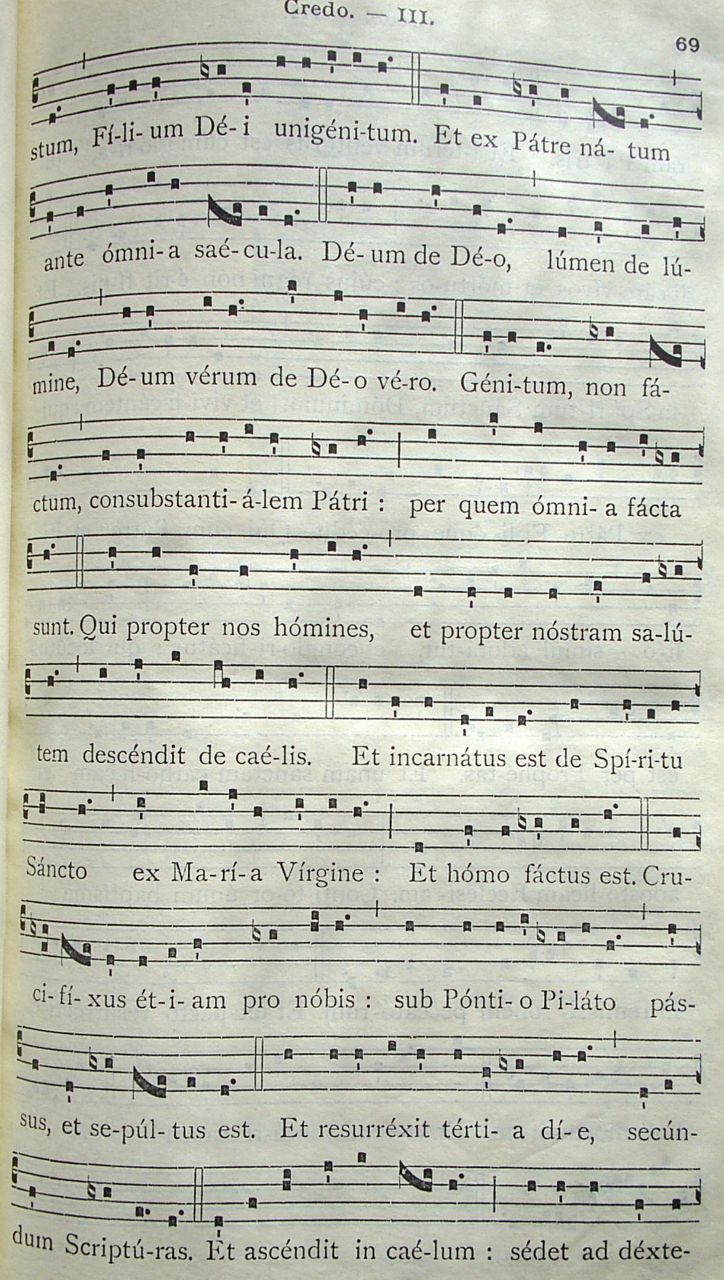

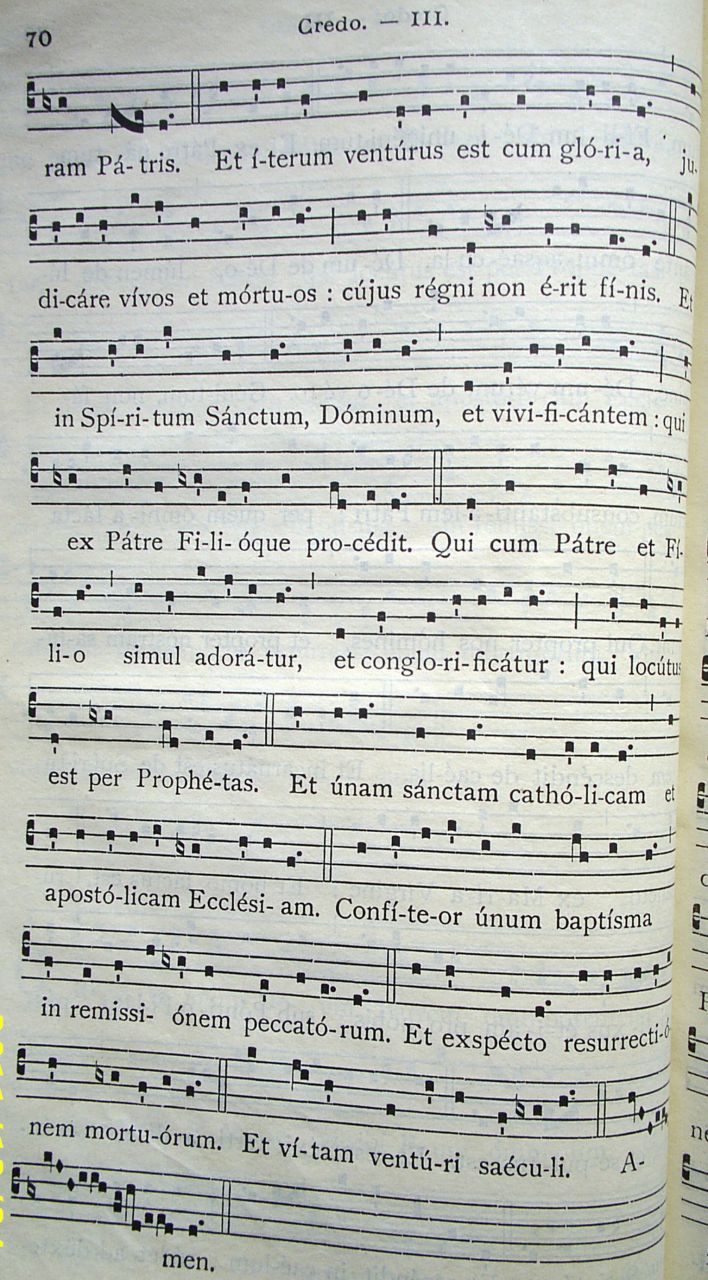

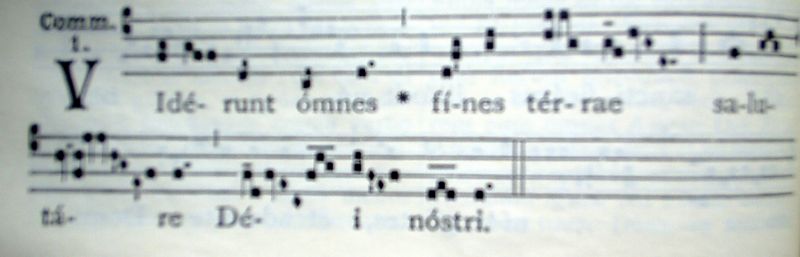

Kyrie : Kyrie eleison,Criste eleison,Kirie

eleison. Gloria : Goria in excelsis Deo Oratio : Deus, qui hanc sacratissimam noctem

�E�E�E�E Epistola (TIT.2, 11-15) : Lectio Epistolae beati Pauli

Apostoli ad Titum. Graduale : Tecum principium �E�E�E�E�E Alleluis : Alleluia,alluluia�E�E�E Evangelium : Sequentia santi Evangelii secumdum

Lucam.�E�E�E Credo : Credo in unum Deum,�E�E�E Ofefertorium : Laetentur caeli et exsultet �E�E�E Oratio super Oblata : Accepta tibi sit,

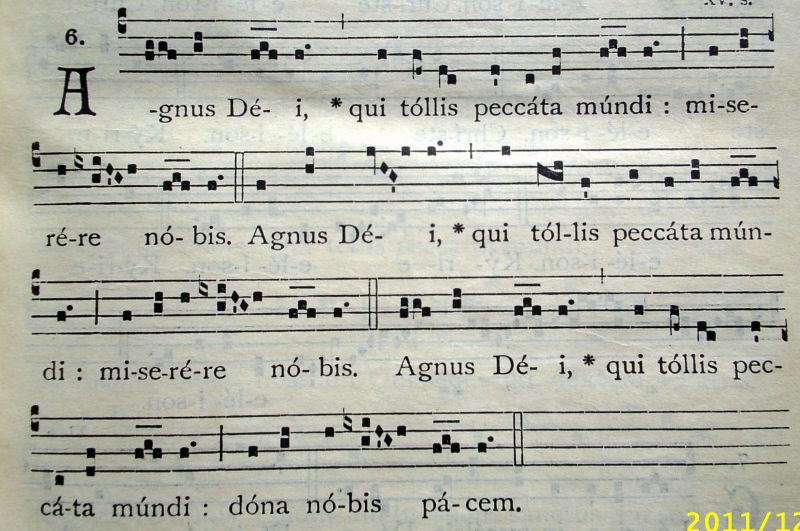

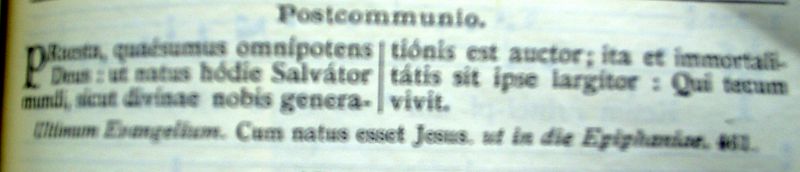

Domine,�E�E�E Praefatio : Dominus vobiscum.�E�E�E Sanctus IX from Mass IX, Gregorian Chant Doxologia : Per quam haec omnia,�E�E�E Pater Noster : Oremus ; praeceptis salutaribus�E�E�E�E Agnus Dei IX from Mass

IX, Gregorian Chant Cummunio : In splendoribus Sanctrorum,�E�E�E�E Postcommunio : Oremus , Da nobis,

quaesumus, Ite , Misa est.

|

|

�X�V�����Ă��܂��܂����ˁB�\����݂�܂���ł����B���Ɖ䂪�Ƒ��ɂƂ��āA���N�͔߂����₵���N�ɂȂ�܂����B�P�O���R�P���Ɏ��̕��S�����A�P�Q���R�P���ɂ͉Ńn���̕����̑����ŖS�������̂ł��B�V�N���j���Ԃ��Ȃ��A���V���ɒǂ��A����ƕ��i�̐����ɖ߂ꂻ���ɂȂ�܂����B �b����Â��b����A�l�E�}���ɂ��āE�E�E�E�B �J�g���b�N����͓��j���̌�~�T�i���`���j�ȊO�ɁA���������������Ɖ]���d�v�ȓT��������ċ��܂��B�����̓T��̋N���́A���_��������p���ŁA�X�ɃJ�g���b�N����Ŕ��W���Ă����T��ł��B ����̒��łW��̎��ۂɕ����āA�䐹���ŋF��Ɛ��̂������Ă��܂��B ���ہ@�@Matstinum ���āA�����Secundae Vesperae in Nativitate Nativitate Domini Nostri Jesu Chrisiti�i�䓙�̎�C�G�Y�X�L���X�g�̌�~�a�̑�Q�Ӊہj����APLSALUM 109�i���тP�O�X�j�����Љ�v���܂��B PLSALUM 109�i���тP�O�X�j�APLSALUM 110�i���тP�P�O�j

���e����́F �ł́A��X�̓��{��͉��̌ꑰ�ɑ����Ă���̂ł��傤���H �܂��A���̑������X�V�����đՂ��܂��̂ŁA�����҉������B |

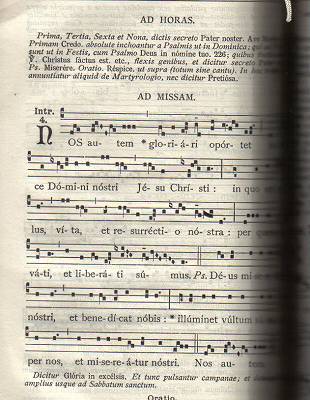

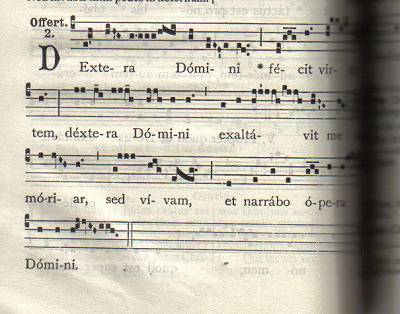

| �X�V�����Ă��܂��܂����ˁB�\����܂���ł����B �Ƃ���ŁA���T�Ԃ�����I���܂����B����͂S���P�W������Q�S���܂ł̈�T�Ԃ����T�Ԃł����B ���T���Ƃ́A�J�g���b�N����̈�N�Ԃ̓T��̒��ň�ԏd�v�ȁA�N���X�}�X���厖�ȓT�炪����s�����T�Ԃł��B �����j���̓T�炩��n�܂�A�A���A�A���A�y�̊e�T��Ɠ��j���̂������̑�j���i�C�[�X�^�[�j�������̓T��ɂȂ�܂��B �����̂悤��youtube�̃f�[�^�ŃO���S���I���̂��������������B ����͂��̒������ؗj���̓T���ɕt���Ă������������Ē����܂��B Feria V. In Coena Domini , De Missa Salemrni Vespertina �悸�ŏ������Տ��F ���ς�炸�̎������܂��O�Ɉ�����ꂽ�uMisa et Officii�v����X�L���������l�E�}�̊y���ł��B  Introitus: Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostori Jesu Christi �E�E�E�E Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostori Jesu Christi Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostori Jesu Christi ���K���F ����̓l�E�}�����\������Ă��܂��̂ŁA���̃E�Y�A���X�͂��x�݂ł��B Graduale : Christus factus est pronobis obediens usque ad mortem , morten autem crucis . Christus factus est pronobis obediens Christus factus est pronobis obediens ���̋Ȃ̉̎��́A�o���b�N��N���b�V�N�ł��悭�p�����Ă��āA�L���Ȋy�Ȃ������ł��ˁH ��[���F�ĂуE�Y�A���X�̓o��ł��B  Oferitorium : Dextera Domini fecit virtutem , dextera Domini exaltavit me �E�E�E Dextera Domini fecit virtutem ���̔q�̏��F�l�E�}�����\������Ă��܂��̂ŁA���̃E�Y�A���X�͂��x�݂ł��B Cummunio : Dominus Jesus postquam coenavit cum discipulis suis , lavit pedes eorum �E�E�E Dominus Jesus postquam coenavit cum discipulis suis ����͐��ؗj���̐����~�T�T��ŁA�E�Y�A���X�iMisa et Officii�j�ɁA���̊y�����ڂ��Ă��鐹�̂����Љ���Ē����܂����B ����͐����j���̓T������Љ�v���܂��B�@ |

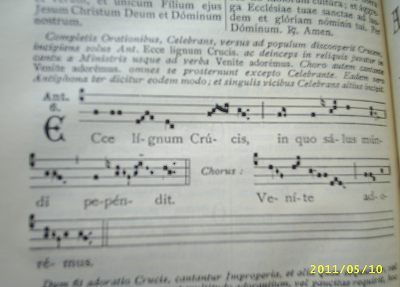

| �����j���̓T�� ���ؗj���̓T��̂���������A�܂��X�V�����Ă��܂��\����܂���ł����B ���āA�����͐��T�Ԃ̒��ł����ʂɑ����ȓT��ɂȂ鐹���j���̓T����������v���܂��傤�B �J�g���b�N����̓T��͒ʏ�u�~�T�T��v�ƌ����āA�p���ƕ��������L���X�g�̌�g�̂ƌ䌌�ɕω��������ω��u�T�N�������g������v�����S�ɂȂ�T��ł��B �������A�����j���̓T��́A���̐��ω��̔�Ղ��s���܂���B �䐹�̔q�̂͗L��܂����A�~�T������s��Ȃ��̂ŁA���O�ɏ������ꂽ�䐹�̂��q�̂����O�ɗ^�����܂��B �~�T�̒��S�̐��ω��̔�Ղ̑���Ɂu�\���˂̐��h�v�Ɖ]���V��������s���܂��B ���ׂ̈̐�p�̏\���˂Ɏ��̕z���킳���āA���䓰�̍Ւd�܂ʼn^��܂��B �\���˂Ɋ|�����Ă��鎇�̕z�����������O���A�_���i�i�Ձj���\���˂���O�ɍ����f���� �uEcce Lignum Crucis in quo salus mundi pependit ����I���̋~���̏\���˂̖��I�v �ƁA���炩�ɐ錾���܂��B ����Ɖ�O�� �uVenite adoremus�@�����I�q�ݎ]���悤�I�v �Ɖ����܂��B ���ɂ܂��\���˂Ɋ|�����Ă��鎇�̕z�����������O���A�Ăщ�O�ɏ�L�̗l�ɐ錾���A��O�����l�ɉ����܂��B �O��ڂɏ\���˂ɉ˂���ꂽ�z���S�Ď�菜����A��O�Ɍ����Čf�����āA���l�ɐ錾����A��O���܂�����ɉ����܂��B �����̗l�ɐF�̃e�L�X�g���N���b�N����ƁAyoutube�̊Y������y�[�W���V�����J���ĉ��t���n�܂�܂��B �ł́A�������������B ����͎��́u���x�[���E�E�Y�A���X�v���X�L���������ɁA�J�����Őڎʂ��Ă݂܂����B �����A�������܂��O�ɐ��{���ꂽ���{�ł��M�d�ȓT�珑�Ȃ̂ŁA�o���邾���_���[�W��^����������܂���B �����������B ���ꂪ���̋Ȃ̃l�E�}���i�l�����̊y���j�ł��B  �ł́A�������������B �����I�ȉ̏��@�ʼn̂��Ă��܂��B ���̗l�Ƀg�[��������オ���Ă����܂��B �@Ecce Lignum Crucis ����́A�ŋ߂̕����ŏ����̕����̂��Ă��܂��ˁH ��̂̏K���ł͏����͉̂��܂���ł����B ����������������m��܂��E�E�E�B �@Ecce lignum Crucis ���N�̂P�O���O�U���ɊF�l�ւ��ē������đՂ����Ǝv���ċ��܂����u�A���u���V�I���́v�ł����A�W���o���j�_���̐������ƃA���u���V�I���̗R���̐����̂悤�ł��ˁH �A���u���V�I���̖̂��̗R���́A�C�^���A�̃~���m�̑�̂��i���A���u���V�I�̖��O����t�����Ă��܂��B���ꂩ��O���S���I���̂����c�O���S���I���疼�t�����Ă��܂��B �W���o���j�_�����Ō�ɉ�ʂɉf���u���x�[���E�E�Y�A���X�v�́A���̂ƈႤ�ł̗l�ł��ˁH �@ECCE LIGNUM CRUCIS, Antifona ambrosiana �Ō�̉��L�̉f���́A�����j���̓T��́u�\���˂̐��h�v���f���Ă��܂��B �ǂ̗l�ɋV�����i�߂��邩���A���̉f���ŗ����Ȃ����Ǝv���܂��B ���̗l�ɁA�_�����錾����x�ɉ�O�������A���̌���삢�ď\���˂𐒌h���܂��B �@Ecce lignum ����͐��y�j���̓T��ɂ��Ă�������v���܂��B�@ |

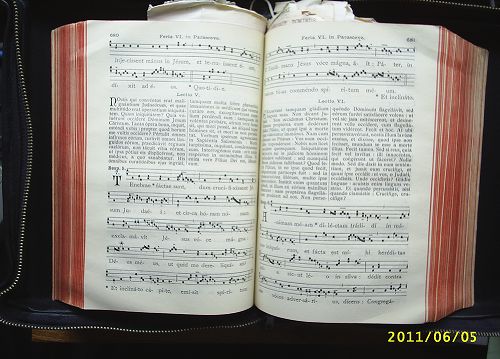

| �����j���̓T�� �O��̋L���Ŏ���͐��y�j���̓T������ē��v���܂��ƋL�ڒv���܂������A�����j���̓T�炩�甲���o�������ɗL��܂���B �����j���͍l���Č���ƁA�L���ȋȂ������̂ŁA��������ē������Ɏ��̐��y�j���̓T��Ɉڂ��ɂ͂����܂���ł����B �悸�A�ƂĂ��L����Responsorium�i���X�|���X���E���j��Tenebrae Factae Sunt�i���܂˂��Â��Ȃ�āj���������������B ���̋Ȃ͒������琹�T�ԓT������i�P�X�T�U�N�j�Ɉ˂��ĕύX�����܂ł́A���ؗj���̗[���̓T��ʼn̂��Ă��܂����B ������͐����j���̒��ɉ̂���悤�ɂȂ����Ȃł��B  �ʐ^�͎���Usualis�ŁA������{�̕ی�ׂ̈ɃX�L�������|�����ɁA�J�����ŎB�e��v���܂����B �ŏ��ɒ����Ē����̂̓O���S���I���̂ł͂Ȃ��A�C�^���A�̃~���m�𒆐S�Ƃ��ĉ̂��Ă����A���u���V�I�����ł��B �T������̂��ł��ˁH������l�E�}���ŋL�ڂ���Ă��܂��B TENEBRAE FACTAE SUNT, Responsorio ambrosiano ���̃f�[�^�́A�l�E�}�����\������Ă��܂��̂ŁA���̃E�Y�A���X�͂��x�݂������Ǝv���܂����B �ł���L�̎ʐ^�̂悤�Ɉ�ڂőS�̂������ق����ǂ��ł���ˁH �A���u���V�I���̂Ƃ͈Ⴄ�̂�������ɂȂ���Ǝv���܂��B ���̓A���u���V�I���̂Ƃ͕t���������L��܂���̂ŁA������̐��̂̂ق����V�b�N���Ƃ��Ă��܂��B Tenebrae Factae Sunt �ŏ��Ɍ����œ��������̂����̐��̂̃f�[�^�ŁA�d���Ȃ��E�Y�A���X�����o���ăl�E�}�����B�e�������܂����B Tenebrae factae sunt �O��̋L���ł��Љ���Ē�����Ecce lignum Crucis�i����I�\���˂̖��I�j�ł��B ������x�������������B  �ʐ^�͎���Usualis�ŁA������{�̕ی�ׂ̈ɃX�L�������|�����ɁA�J�����ŎB�e��v���܂����B Ecce lignum Crucis �\���˂��率�F�̕z����苎��ꂽ��A��O�i�J�g���b�N�M�ҁj���A�Ւd�ɐi�ݏo�Ċe�����̏\���˂𐒌h���܂����A���̎��ɉ̂��鐹�̂����L�̐��̂ł��B Improperia�i�l��j�ƌĂ�Ă��܂����APopule Meus�i�䂪����j�Ǝ�Ȃ�_���A�M�ҒB�ɋl�₵�Ă��鐹�̂ɂȂ�܂��B ���̐��̖̂ʔ����Ƃ���́A�r������M���V����ƃ��e���ꂪ���݂ɉ̂��邱�Ƃł��B ���L�̃f�[�^�ɂ́A�M���V����ƃ��e����̉̎��̃e���b�v���\������Ă��܂��B ���̃f�[�^�̓l�E�}�����\������Ȃ�����Ƀ��e����ƃM���V����̉̎����\������Ă��ėǂ��ł��ˁH Improperia (Popule Meus) ������̃f�[�^���l�E�}�����\������Ă��Ȃ��̂ŁE�E�E�B ���̃E�Y�A���X���o�ꂵ�܂����B Improperia Maiora - Popule �@���ł������H �ŋ߂́u������̃O���S���I���́v�Ɖ]�����̃y�[�W�����AMonk�i�C���ҁj�̊i�D�Ō����Pop���̂��Ă���O���[�v���Љ���Ē����Ă��܂��B �ނ�͖{���̃O���S���I���̂𐳊m�ɉ̂��Ă��܂��̂ŁA�̏��͂͂���Ǝv���Ă��܂��B �C���]���ɂ�����̃y�[�W�������������B ������̃O���S���I�����@ |

| �����̓O���S���I���̂��痣��� �b���A���ꂵ���O���S���I���̂̐����Ƃ��Љ�𑱂��Ă��܂��܂����B �C���]���ƌ����Ă͉��ł����A������̃l�E�}����p��������y�̃O���[�v�����Љ�v���܂��B ��̂Ƀ��[�}�鍑�����Ɠ��ɕʂꂽ���A���l�ɃL���X�g����������ɕʂ�Ă��܂��܂����B ���̓����͋���y���t�����ŁA�L���X�g���̕�̂ł��������_�����̓T�特�y����Ƃ藧�������n�߂����ł��B �����[�}�鍑�̋���͊F�l�������̃J�g���b�N����ɂȂ�A�����[�}�鍑�̋���͐�����ɂȂ�܂����B ����O����A����y�̓l�E�}����p���āA�T�特�y���̂��Ă���܂����B ��ɕ����ꂽ����́A���̂܂ܕʂ̕����ɓT�特�y�����W���鎖�ɂȂ�܂��B ���m�Ōܐ��������������܂ł̓l�E�}�����A���[���b�p���y�̊�b�Ƃ��Ďg���Ă������́A�ȑO���炨�b�����Ă������ł��ˁH �ł̓M���V���𒆐S�Ƃ���������́A�ǂ��������̂ł��傤���H �����ԁA�l�E�}���͋���y�̊y���Ƃ��Ă��̒n�ʂ�����Ă��܂����B �������A�O���S���I���̂ƈ���āA�r�U���`�����́i������̐��́j�͑����i�K�Œʑt�ቹ��������āA�|���t�H�j�[�����Ĕ��B���Ă����̂ł��B �����ŁA���̌l�I�ȃr�U���`�����̂̈�ۂ��E�E�E�B �O���S���I���̂������I�Ȑ��̂Ƃ��Ď��A�r�U���`�����̂͒j���I�ȗ͋��������������ċ���Ǝv���܂��B ����ł́A�M���V��������̐��̂��������������B ���̓M���V��������V�A�������܂���B �ł�����A���ꂼ��̋Ȃ̐������o���܂���B�\����L��܂���B Greek Orthodox Christian Byzantine Chant Greek Orthodox Christian Byzantine Music 2 Greek Orthodox Christian Byzantine Music 3 Greek Orthodox Christian Byzantine Chant 4 Greek Orthodox Christian Byzantine Chant 5 �@���ł������H ����܂ł��ē��v���ċ���܂��u�O���S���I���́v�Ƃ͑S�R��������̂ɕ������܂��H ���̓I���G���^���ȋ��������������̂Ƃ��ĕ������܂��B ���m�I�ȕ������������Ȃ����y�Ƃ��Ĕ��B�����悤�Ɏv���܂��B Kyrie Eleison �L���G�E�G���C�\���i���E����݂��܂��j��������M���V����ł��B ���ۂɒ����Ă݂�ƁA�S�R����܂���ł����B �������牺�̃f�[�^�́A������ő傫�Ȑ��͂ł��郍�V�A������̐��̂ł��B �w���̍��ɁA���V�A���́i�r�U���`�����́j�̃l�E�}�������������L��܂����A�u���ꂪ�l�E�}���I�I�v�Ǝv�킸�����o��قǁA���̃l�E�}���Ƃ͌����ڂ�����Ă��܂����B Russian Orthodox Chant Valaam Russian ORTHODOX superb Monasteries and Chants ���L�̐��̂́A�����ň��������ǂ����悤���ƔY�݂܂������A�|���t�H�j�[�̃��V�A���̂ł��B �L���ȃ��V�A�̍�ȉƁi�`���C�R�t�X�L�[�A���t�}�j�m�t�A�`�F�X�m�R�t�ȂǂȂǁj�̑������A���V�A���̂���Ȃ��ċ��܂��B �����ȂƂ��Ă������������̋Ȃ��F�l�ɂ������đՂ������Ǝv���܂����B Russian Orthodox chant Russian Orthodox Choir, Sacret Russian singing Chesnokov's "Gabriel Appeared" �`�F�X�m�R�t��Ȃ́u��V�g�K�u���G��������v�ł��B �L���ȋȂł��̂ŁA�F�l���������ɂȂ�ꂽ�����L��Ǝv���܂����E�E�E�B �������獡���i�Q�W���j�ɒlj������L���ł��B �A�|�p�s���r�u���� - �D�p �y�������p�r�y������ �}���|�y���r�p �}����. ���̋Ȃ͎��̑�D���ȋȂł��B����̍X�V�̎��ɋL�ڂ����đՂ������Ǝv���܂������A�l�E�}������E�����߂��܂��̂ŁA���̋L���ɒlj������đՂ��܂����B ������L���ȋȂȂ̂ŁA�F�l���悭�������̋Ȃ��Ǝv���܂��B �@����-�s���������p "�A�L�@�C�O�B�E�R�S" - �A�O�C�O�Q�O�D�I�W�E �D�E�B�O ���̋Ȃ��L���ȋȂł����A�\�L�����V�A��Ȃ̂œ��{��ł̑薼���v���o���܂���B �ł��A�������n�[���j�[�ł��ˁI �A���s�������t�y���u �D�u�r��, ���p�t���z���� ���B�J�g���b�N����́u�A�x�E�}���A�v�ɑ�������V�g�j���Ǝv���܂��B �����͎��B��萹��}���A�ւ̐��h�������̂ŁA�F�X�Ȑ��̂���Ȃ���Ă��܂��B �A���s�������t�y���u �D�u�r��, ���p�t���z���� �����V�g�j���ł����A���̂��O���S���I���̕��Ȑ����ŁA���ɂ͂ƂĂ��e�ߊ����������Č���鐹�̂ł��B ����ł��A�����j���̏����ł��A�ǂ����Ă��O���S���I���̂Ɣ�r���Ēj���I�ɕ�������̂��s�v�c���Ɗ����Ă��܂��B �A���s�������t�y���u �D�u�r�� �Q�p�t���z���� - Hail Mary ������Ɛ����̓T����_�Ԍ��ĉ������B ����͐���}���A�ւ̐��h�����Ă���Ƃ���ł��B �����̏ꍇ�́A����}���A�ɑ���M���L��܂����A���B�J�g���b�N����́A�M�ł͂Ȃ��M�S�ƂɂȂ�܂��B �܂苳��ł̌��̐M�ł͂Ȃ��Čl�I�ȐM�S�Ȃ̂ŁA���̗l�Ȍ��i�͌����܂���B �O���S���I���̂��Ԃ����āA���W�����r�U���`�����͔̂@���ł������H ���E���ɂ́A�O���S���I���̈��D�Ƃ̐��ɂ͓K���܂��A�r�U���`�����̈��D�Ƃ̕��X��������������Ⴂ�܂��B ������@��Ƀr�U���`�����̂��������������B ����̂��ē��͔@���ł������H �ŋ߂́u������̃O���S���I���́v�Ɖ]�����̃y�[�W�����AMonk�i�C���ҁj�̊i�D�Ō����Pop���̂��Ă���O���[�v���Љ���Ē����Ă��܂��B �ނ�͖{���̃O���S���I���̂𐳊m�ɉ̂��Ă��܂��̂ŁA�̏��͂͂���Ǝv���Ă��܂��B �C���]���ɂ�����̃y�[�W�������������B ������̃O���S���I���� �@ |

| ����폸�V�̑�j���@�W���P�T�� �������̂��ē����r���Ȃ̂ɁA��������폸�V�̑�j�����߂��Ă��܂��܂����B ���{�͂W���P�T���ƌ����Δs��L�O���ł����A�J�g���b�N���k�͂������łȂ��A�u����폸�V�̑�j���v�����j�����Ă��܂��B �J�g���b�N����̎O�储�j�����͂������A�N���X�}�X�A�����āu����폸�V�̑�j���v��ɏj���Ă��܂��B �L���X�g���̑��̐����ƐV���ƈ���āA�������͐���}���A���V�Ɉ����グ��ꂽ�i�폸�V�j�ƐM���Ă��܂��B ����͂��̐���폸�V�̑�j���̓T������Љ�v���܂��B In Festo Assumptionis B. M. V. ���Տ��F SIGNUM MAGNUM SIGNUM MAGNUM SIGNUM MAGNUM ���K���F Audi Filia ���K���ƃA���������F Audi filia �G Assumpta Est �A���������F Alleluia: Assumpta Est ���F INIMICITIAS PONAM �y�V�u�b�N�X�ŏ�L�̓T��̂b�c���L��܂��B���L�̃����N���炲�w���������B �O���S���I���� ����J��Ղ̃~�T/ ����폸�V�̏j���~�T

�@���ł������H�ŋ߂́u������̃O���S���I���́v�Ɖ]�����̃y�[�W�����AMonk�i�C���ҁj�̊i�D�Ō����Pop���̂��Ă���O���[�v���Љ���Ē����Ă��܂��B �ނ�͖{���̃O���S���I���̂𐳊m�ɉ̂��Ă��܂��̂ŁA�̏��͂͂���Ǝv���Ă��܂��B �C���]���ɂ�����̃y�[�W�������������B ������̃O���S���I���� �@ |

| �Q�O�P�P�N�P�Q���Q�Q���쐬 �N���X�}�X�ł��ˁI �C���t���Ƃ����N���X�}�X�I�S���E�ŃN���X�}�X��F�ł����A���{�ł͂Ȃ��݂̖��������T��i�M���V����V�A�A���ߓ��A�A�t���J�Ȃǂ̐�����j�̃N���X�}�X�Ȃǂ̓T������Љ�v���܂��B ���̓J�g���b�N�ł����A�悸����̖����悤�ɐ����������܂����A�J�g���b�N�ɂ͔h���L��܂���B �悭�u�C�G�Y�X��h�v�Ƃ��u�t�����V�X�R��h�v�Ȃǂƌ����Ă��܂����A�����͏C����̖��O�Ńv���e�X�^���g����Ȃǂ̔h���ł͗L��܂���B �J�g���b�N�͐��E���̍��X�̋����̋���ł��B �v���e�X�^���g�ɂ́A���^�[�h��J���o���h�Ȃǂ̐��E���Ŏl�S�ȏ�̔h�ɕʂ�A���{�ł���S�ȏ�̔h���������Ă��܂��B ������ɂ͑傫�������ĎO�̔h�����݂��Ă��܂��B ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B ������ �����L�g�h�E�J���P�h���h; ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �M���V������ �����̂悤�ɉE�L�̂悤�ȐF�̃����N���N���b�N�����youtube�̊Y���Ȃ̃y�[�W�ɓ���܂��B Xristos Gennatai, Greek Orthodox Christian Chant Xristos Gennatai, Greek Orthodox Christian Chant Orthodox Christmas Canon ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B ���V�A������ Orthodox Christmas in Russia Christmas Eve Mass at Russian Orthodox Church �K�y���y�|�| �~�p�t�u�| ���p�����y�p�����y�z �{���{���|�� ��勳�̏��K���i�j�����j�H�H �O���r�u���p�r�p�~�u �~�p �}�y�������� ���䓰���ł̐�����Ő����������N�ǂ���Ă��܂��B �N�ǂ��I���ƁA�厮�i�Ղ̏j��������܂��B �����̂��䓰�́A���_�����̐_�a�ɗǂ������\���ŁA��O�ȁA�����A�������ɕ�����A���̍ՋV���s����͎̂������ŁA��ʉ�O����͌��邱�Ƃ��o���܂���B �f���ł����蒸����Ǝv���܂����A�C�R�m�X�^�V�X�u����i�������傤�j�v�ƌĂ��ǂŎd���Ă��܂��B �O���r�u���p�r�p�~�u �~�p �}�y�������� ���ꂩ�琹�ω��i�햳���̃p�����L���X�g�̑̂ɕω�����ƌ����V���j�ɓ���܂��B ���X�Ǝ���������i�Ղ������o�Ă��ė���̎w�����Ă��܂����A����͎��B�J�g���b�N����ł����l�̋V��������܂��B �J�g���b�N�ł͒����������̎i�Ղɂ��u�����i���v�́A�����ł͂������ʂ̐��`���i��~�T�j�̌`���ł��B �f���̓r���ʼn�����U��Ă��܂����A����́u���F�v�ŁA�J�g���b�N�ł������~�T�ł͂悭�s���Ă��܂��B ��[�s��̍Ō�Ɏ햳���̃p���ƕ�����������������������ɕ�[����܂��B �O���r�u���p�r�p�~�u �~�p �}�y�������� �����̔q�̂́H�H�H �����悤�ł��E�E�E�B ��O�ւ̏j�����I���ƁE�E�E�E�B �ǂ�����ƁA���䓰�̕Ћ��Łu�����̔q�́v���s���Ă��܂��B ���B�J�g���b�N�Ƃ͋V���̏��Ԃ�����Ă��܂��ˁB ���̌�u�Ղ̋V�v���L���āA�ޓ��s�n�܂�A���~�T���I���܂��B ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B ���[�}�j�A������ Christmass with Romanian Carols Romanian Christmas Carol Jesus's little cradle Christmas at the Romanian Orthodox Church ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �u���K���A������ Bulgarian Orthodox Chant Bulgarian Orthodox Music ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �O���W�A������ georgian orthodox church chant Christ is born Georgian Christmas Song ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B ���{�n���X�g�X������ ���߂��̐�����ɂ����������Ă݂ĉ������B ��J���P�h���h; ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �V���A������ christmas in syria (syriac orthodox church in aleppo) ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �R�v�g������ Coptic Christmas Eve Coptic Christmas ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �G�`�I�s�A������ Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Christmas Song St Lalibela Ethiopian Christmas ���L�̃E�C�L�y�B�A�̃y�[�W�������������B �A�����j�A���� �A�����j�A������͂ǂ������킯���N���X�}�X���P���U���ɏj���܂��B Christmas at St. Vartan Armenian Cathedral Christmas Liturgy in Antelias Armenian Christmas Mass in Holy Land �@���ł������H ���̗l�ɐ����ɂ͑����̔h�⍑�X�▯���ɓK������������݂��Ă��܂��B ���E���ŃN���X�}�X�̊�т�ނ�Ǝ��̓T��ŏj���Ă���̂ł��B �\����L��܂��A��ɂ��\���グ�܂����悤�ɁA�v���e�X�^���g����͗]��ɂ���ނ������̂Ő�������܂���B �܂����B�J�g���b�N�̃O���S���I���́i�l�E�}���j�̐����ɖ߂�܂��B �����ǗL�������܂����B �@���ł������H�ŋ߂́u������̃O���S���I���́v�Ɖ]�����̃y�[�W�����AMonk�i�C���ҁj�̊i�D�Ō����Pop���̂��Ă���O���[�v���Љ���Ē����Ă��܂��B �ނ�͖{���̃O���S���I���̂𐳊m�ɉ̂��Ă��܂��̂ŁA�̏��͂͂���Ǝv���Ă��܂��B �C���]���ɂ�����̃y�[�W�������������B ������̃O���S���I���� |

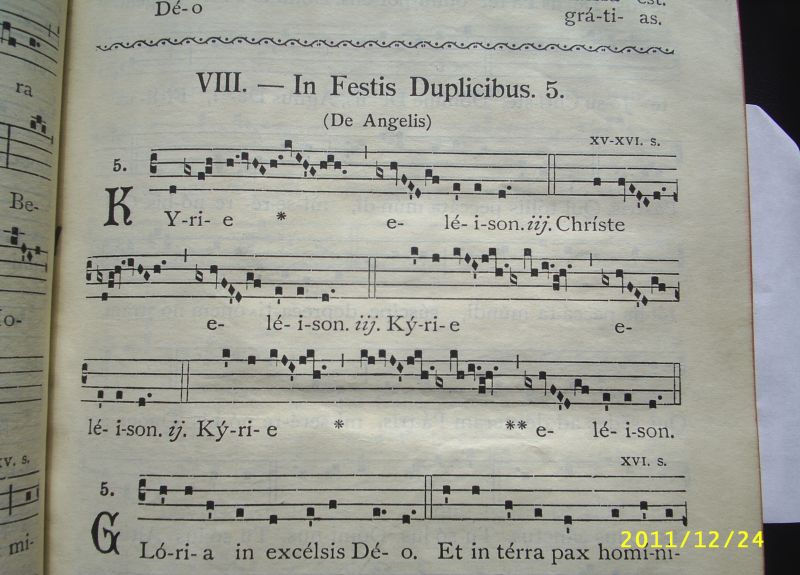

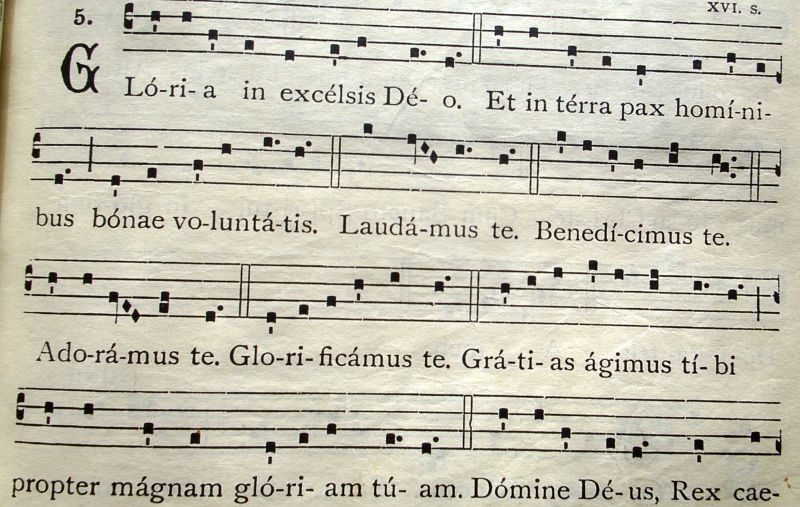

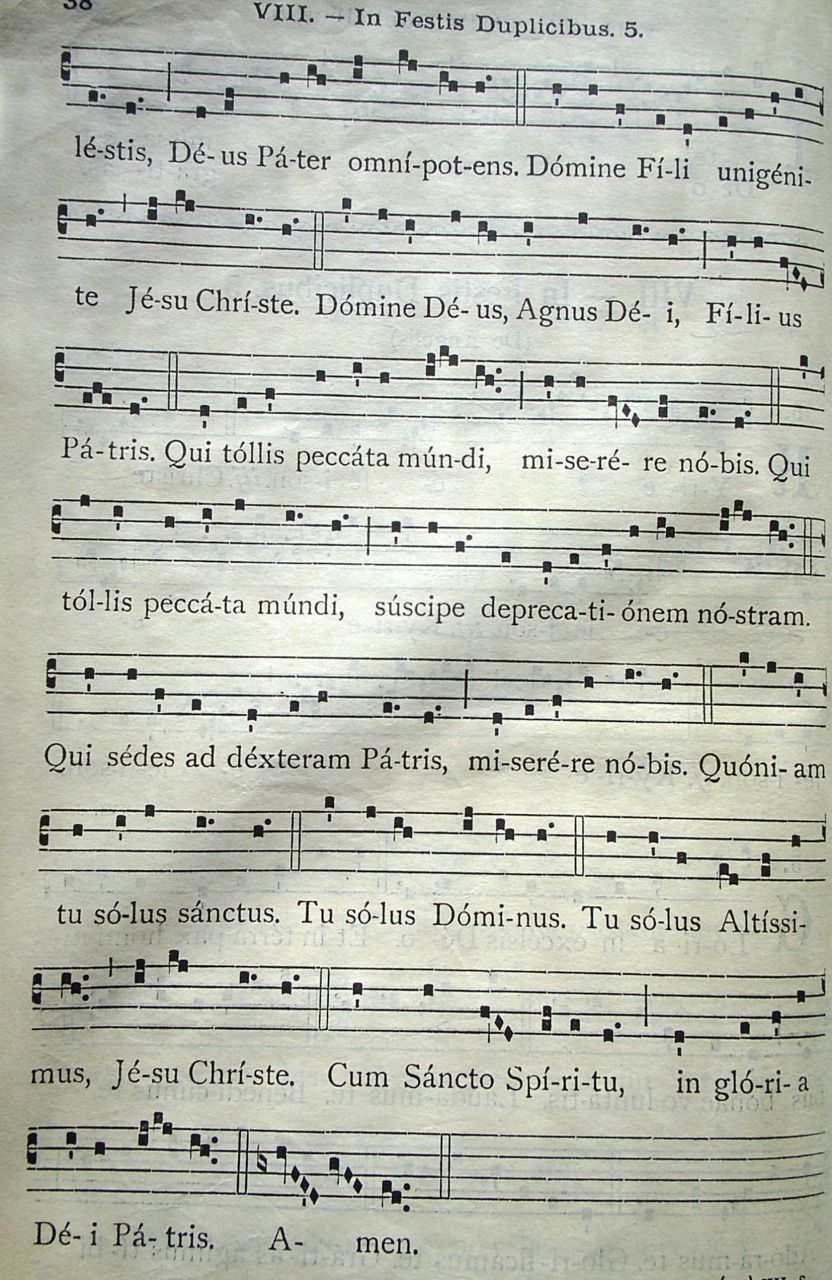

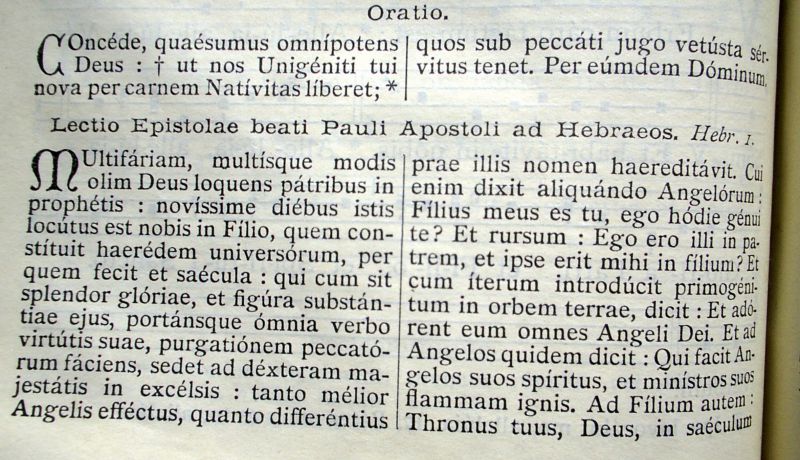

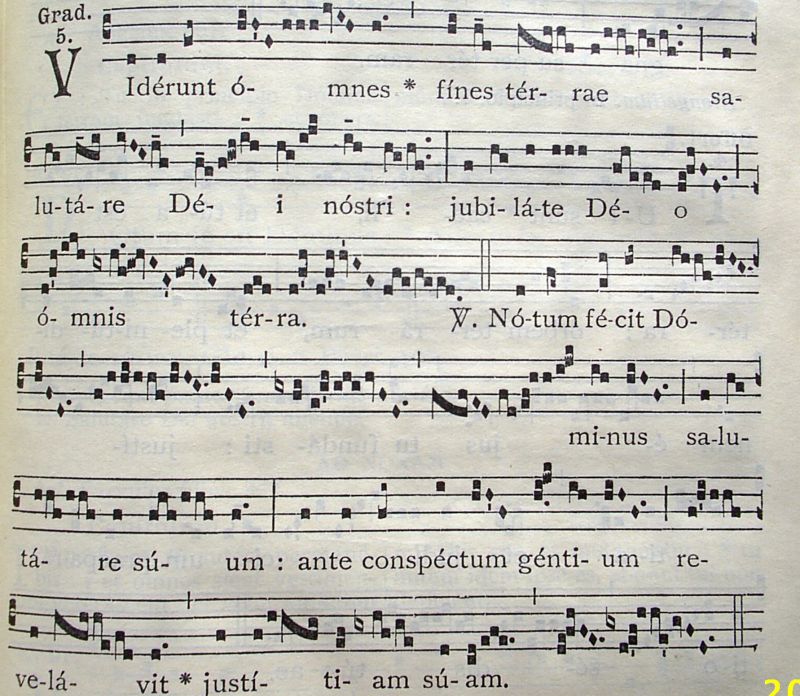

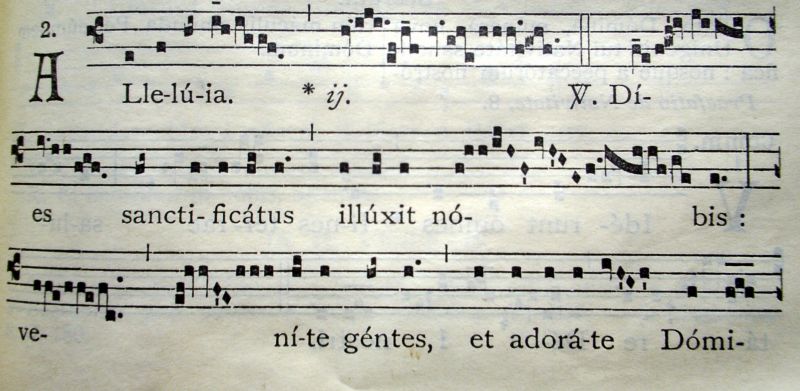

| �Q�O�P�P�N�P�Q���Q�S���쐬 �䓙�̎�C�G�Y�X�E�L���X�g�̌�~�a�̓����̑�O�~�T �{���͋��N���ē������[��̑��~�T�Ƃ��̑�O�~�T�̊Ԃɂ���������~�T���������Ă��܂����B �������A�T�����Ă�ꂸ�Ɏd���Ȃ����̑�O�~�T�����Љ�v���܂��B In Nativitate Domini Nostri Jesu Chrisiti ad Primam Missam in Nocte. �́@���~�a�@�@ ��́@�@�䓙�� �C�G�Y�X�@�L���X�g�@�́@���@ �~�T�@ �́@�[�� �䓙�̎�C�G�Y�X�E�L���X�g�̌�~�a�̐[��̑��~�T�B ���~�T�́A��̂̓N���X�}�X�C���̐[��O�����玷��s���Ă��܂����B �����~�T�Ȃ̂ŁA�ʏ�̂��~�T�ƈ���ēԂ��z���邱�Ƃ��悭����܂��B ���~�T�̌�A�M�k��قł����Ȃǂ��Ȃ���A���̂܂ܑ��~�T��҂��܂��B ���~�T�́G In Nativitate Domini Nostri Jesu Chrisiti ad Secundam Missam in Aurora. �́@���~�a�@�@ ��́@�@�䓙�� �C�G�Y�X�@�L���X�g�@�́@���@ �~�T�@ �́@���i�閾���O�j �䓙�̎�C�G�Y�X�E�L���X�g�̌�~�a�̖閾���O�̑��~�T�B �ƌ����āA�N���X�}�X�̑��z������O����n�܂�܂��B Aurora�́u���v�Ƃ��u�閾���O�̌��v�Ɖ]���Ӗ��ŁA�ɒn�Ō�����u�I�[�����v�̌ꌹ�ł��B In Nativitate Domini Nostri Jesu Chrisiti ad Tertiam Missam in Die. �́@���~�a�@�@ ��́@�@�䓙�� �C�G�Y�X�@�L���X�g�@�́@��O�@ �~�T�@ �́@���� �䓙�̎�C�G�Y�X�E�L���X�g�̌�~�a�̓����̑�O�~�T�B In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Introitus ���Տ� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Kyrie �L���G�i�攪�@�L���G�@��戣��݂��܂��j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die   Gloria �O�����A�i�攪�@�O�����A�@�V�̂��ƍ����Ƃ���ɉh���j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Oratio et Lectio �F��G Oratio.�@Concede,quaesumus omnipotens Deus:�E�E�E ���N�ǁG Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos.�E�E�E �g�k�p�E���Ɉ˂�w�u���C�l�ւ̎莆 In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Graduale ���K���i������֏���Ă��܂��A�{���͂��̊K�i����鎞�ɉ̂��鐹�̂ł��j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die   Alleluia �A�������� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die Evangelium ���������̘N�� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die    Credo �M�錾�i��O�@�N���h�j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Offertorium �� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die Praefatio ���ω��̔�Ղւ̋F�� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die   Sanctus ���Ȃ邩�ȁi�攪�@�T���N�g�X�j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die Canon ���ω��̔�ցi�햳���p���ƕ��������L���X�g�̑̂ƌ䌌�ɕω������Ձj In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die Pater Noster ��̋F�� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Agnus Dei �_�̎q�r�i�攪�@�A�O�k�X�E�f�B�j In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Communio ���̔q�̏� In Nativitate Domini Ad tertiam Missam in Die  Postcommunio ���̔q�̌�̋F��ƕՏ��A�ޓ� �����̃~�T�T��́A�Â��`���̃~�T�T��Łu�w�ʃ~�T�v�ƌĂ�Ă��܂��B �i�Ղ���O�Ȃɔw�������āA�Ւd�Ń~�T���Ղ�����s���`���ł��B ���݂́u�Ζʃ~�T�v�ƌĂ�āA�Ւd�����������Ɉړ����A�Ւd�Ɍ������i�Ղ���O�ȂɌ������`�ɂȂ��Ă��܂��B �Â��`���̃~�T���A�i�Ղ��擪�ɗ����ĉ�O���Ă���悤�Ɏv����̂ŗǂ��Ǝv���܂��B �ܘ_�A���݂̑Ζʃ~�T�͈�̐H��i�Ւd�j���i�ՂƉ�O���͂ށA�ӎ`��A�z������̂ŁA���̌`�����f���炵���Ɗ����Ă��܂��B ����͎��́uLIBER USUALIS�v���A�l�E�}���f�ڂׂ̈ɑ劈��ł����B �Ō�ɁG Canto Ambrosiano In Nativitate Domini GAUDE ET LAETARE GAUDE ET LAETARE �O���S���I���̂Ƃ͈���āA�A���u���V�I���̂̓T�琹�̂͑S�R��������͋C�ł��ˁH �F�l�͔@���v���܂����H �C�^���A�̃~���m�𒆐S�Ƃ��ĉ̂��Ă����n��̃J�g���b�N���̂ł����A�O���S���I���̂ɋ쒀����Ă��܂��܂����B ���̃~�T�T�珑�iLIBER USUALIS MISSAE ET OFFCII�j�ɂ����Ȃ̃A���u���V�I���̂̃l�E�}���̊y�����L�ڂ���Ă��܂��B �@���ł������H�ŋ߂́u������̃O���S���I���́v�Ɖ]�����̃y�[�W�����AMonk�i�C���ҁj�̊i�D�Ō����Pop���̂��Ă���O���[�v���Љ���Ē����Ă��܂��B �ނ�͖{���̃O���S���I���̂𐳊m�ɉ̂��Ă��܂��̂ŁA�̏��͂͂���Ǝv���Ă��܂��B �C���]���ɂ�����̃y�[�W�������������B ������̃O���S���I�����@ |

| �@�܂������͑����܂��̂ŁA�����҉������B�@ |

|

�������y�ւ̂��U���@���̍l�Êw��������C���J���y���������Ă��܂��B���z���������B�@ |

|

���̏o���L�@�k�C���o���ҁ@���������ׂ̈ɖk�C���ɍs���ė��܂����B���̎ʐ^�W�ł��B�@ |

|

�v�w��l���@�k�C�����@�Ńn���Ɠ�l�����̖k�C�����s�̎ʐ^�W�ł��B�@ |

|

�����f�B�Y�j�[�����h�@�o�����@�����f�B�Y�j�[���]�[�g�ɏo��������ł͂���܂���B�@ |

|

���E�̖������y�ւ̂��ē��@����̓C���h�l�V�A�̃o�����̃K���������y���Љ�v���Ă���܂��B�@ |

| �g�b�v�y�[�W�֖߂�܂��@ |